Les fondamentaux de l’athlétisme

Introduction

L’athlétisme est une activité humaine et culturelle aboutissant à la production de performances chiffrées et à la recherche d’une amélioration de ces performances dans un cadre normé utilisant les COURSES, les SAUTS et les LANCERS.

Dans le langage commun et au sens stricte, un élément fondamental est un élément qui fonde quelque chose, c’est la pierre d’angle, par conséquent, nécessaire et d’indispensable.

Dans le cadre de l’athlétisme on peut donc dire que les fondamentaux sont les éléments qui régissent ou fondent la motricité athlétique. Ce sont les incontournables des techniques de spécialités. C’est à partir de ces fondamentaux que l’on va pouvoir élaborer des gestes plus ou moins techniques et spécifiques aux différentes activités que sont : les courses, les sauts et les lancers.

I – Fondamentaux des courses

1. Aspects biomécaniques

La vitesse de course d’un athlète est déterminée par la longueur et la fréquence de sa foulée. L’amplitude optimale de la foulée est largement déterminée par les caractéristiques physiques et la force qu’il ou elle exerce à chaque foulée. La qualité de l’action au sol est influencée par la force, la puissance et la mobilité de l’athlète. La fréquence optimale est dépendante des mécanismes de course de l’athlète, de sa technique et de sa coordination.

L’endurance spécifique et la tactique sont bien sûr importantes pour la vitesse globale de la course ; ce degré d’importance varie des courses de vitesse à celles de très longues distances.

2. Structure motrice

A. Synthèse des phases de la foulée de course :

Chaque foulée de course se compose d’une phase d’appui et d’une phase de suspension. Cette première peut se décomposer en une phase de contact et de poussée pour la jambe d’appui et d’oscillation et de réception pour la jambe libre.

Les deux parties de la phase d’appui sont d’une importance critique. Lors de la phase de contact, il y a décélération de la progression vers l’avant du corps de l’athlète. Elle peut être minimisée par une réception active sur la plante de pied (a) et une action de « griffé » du pied, particulièrement pour les courses de vitesse.

Durant cette phase, l’énergie est stockée dans les muscles lorsque la jambe fléchit pour absorber le choc de la réception – un processus connu sous le nom d’amortissement.

La phase de poussée est la seule partie de la foulée qui accélère le corps. Le but de l’athlète est de diriger la plus grande quantité de force vers le sol dans le temps le plus court possible. Cette force est créée par les muscles de la jambe et la libération de l’énergie stockée lorsque la jambe se détend. Pour atteindre l’accélération maximum à chaque foulée, il est essentiel que les articulations de la cheville, du genou et de la hanche soient en extension complète, en combinaison avec le retour actif de la jambe libre vers l’avant et l’action puissante des bras.

B. Analyse descriptive de la foulée :

On sait que chaque foulée de course se compose d’une phase d’appui et d’une phase de suspension.

(a) La Phase d’appui : Composée de trois étapes successives : Amortissement ; Soutien ; Phase de suspension.

- Amortissement;

Commence par la pose du pied au sol, se poursuit jusqu’au passage au-dessus du bassin au-dessus de l’appui.

Premier lieu : action freinatrice dès la pose du pied au sol puis reprise de vitesse (traction puis poussée du pied).

- Soutien;

Caractérisé par la position du bassin au-dessus de l’appui (garder le bassin haut et fixé).

Moment neutre en terme d’accélération horizontale : la force est entièrement utilisée à soutenir le centre de gravité.

- Poussée ou impulsion;

Phase créant l’accélération.

Commence lors du passage du bassin en avant de l’appui.

Se termine lorsque le pied quitte le sol.

Moment moteur et déterminant pour la qualité de la foulée.

(b) La phase de suspension

- Phase aérienne : aucun appui ne touche le sol.

- Aucune modification de trajectoire et de vitesse possible.

- La trajectoire dépend des alignements segmentaires : Pied / Bassin / Epaules et jambe libre / bras libre.

- La jambe effectuant le retour vers l’avant après l’impulsion et le bras opposé sont appelés membres libres.

- Vitesse : dépendante de l’accélération produite pendant la phase d’appui.

- Privilégier la vitesse horizontale pour obtenir la plus grande vitesse de déplacement.

II – Fondamentaux des sauts

Les sauts sont l’ensemble des activités athlétiques dont le but est de maximiser soit la longueur, soit la hauteur que l’athlète franchit.

1. Aspects biomécaniques

La distance ou hauteur d’envol est principalement déterminée par trois paramètres : (a) vitesse à l’impulsion, (b) l’angle d’impulsion et (c) la hauteur du centre de gravité à l’impulsion. Parmi elles, la vitesse et l’angle d’impulsion sont généralement les plus importantes.

La hauteur du centre de gravité est déterminée par la hauteur du corps de l’athlète, elle est donc influencée par la position de l’athlète à l’impulsion.

La vitesse et l’angle à l’impulsion sont tous les deux le résultat des actions de l’athlète avant, pendant et après l’impulsion. Donc l’impulsion est de toute première importance dans toutes les épreuves de saut.

D’autres facteurs affectent la hauteur d’envol à la perche. Le plus important est le transfert de l’énergie dans la perche à l’impulsion puis sa restitution pour produire une force d’élévation supplémentaire au corps de l’athlète.

Une fois la trajectoire d’envol établie à l’impulsion, le résultat peut être négativement influencé par, dans le cas de la hauteur et de la perche, un mauvais franchissement de barre ou, dans le cas de la longueur et du triple saut, une mauvaise réception.

2. Structure motrice

Les disciplines de saut peuvent se décomposer en quatre phases principales: (a) élan, (b) impulsion, (c) suspension (envol) et (d) réception.

(a) La course d’élan

La course d’élan génère de la vitesse horizontale. Pour la longueur, le triple saut et le perche, le résultat final est largement tributaire du niveau de vitesse horizontale à l’impulsion, donc l’objectif des athlètes est de s’approcher lors de leur course d’élan de leur vitesse maximum. Pour le saut en hauteur, la vitesse horizontale est de moindre importance quant au résultat final, là l’objectif de l’athlète est d’atteindre la vitesse plutôt optimale que maximale dans sa course d’élan. La course d’élan comprend également la préparation à l’impulsion. Il est vital, donc, que la vitesse de course soit appropriée afin que l’athlète soit capable de l’utiliser à l’impulsion et qu’il en ai le contrôle.

Les caractéristiques d’une bonne course d’élan dans toutes les disciplines sont:

- Elle est rapide.

- Elle est précise et compatible avec l’épreuve.

- Elle prépare l’athlète à une impulsion puissante.

(b) impulsion

Dans la phase d’impulsion la trajectoire d’envol du corps de l’athlète (et donc la distance ou la hauteur maximum de l’envol) est déterminée. Plus clairement l’impulsion est d’une importance critique dans les épreuves de saut.

Les objectifs de l’athlète durant cette phase sont :

- De s’assurer que son centre de masse est aussi haut que possible au moment de l’impulsion.

- D’ajouter la vitesse verticale maximum à la vitesse horizontale générée par la course d’élan.

- Impulser avec un angle optimal.

Les caractéristiques d’une impulsion efficace sont:

- L’athlète doit être “grand”

- Le pied d’impulsion de pose fermement en une rapide action de “griffé” – il n’est pas collé au sol et ne freine donc pas l’action.

- Le genou de la jambe libre est poussé ou pointé en avant des hanches.

- Les articulations de la hanche, du genou et de la cheville sont en extension complète.

(c) suspension (envol)

Dans la phase d’envol du saut en longueur et dans les trois phases d’envol du triple saut les objectifs de l’athlète sont d’éviter tout ce qui pourrait perturber la trajectoire et la position du corps à la réception. Dans la phase d’envol du saut en hauteur et à la perche, l’athlète doit éviter tout ce qui pourrait réduire la hauteur de sa trajectoire et assurer le franchissement de la barre. A la perche, les objectifs incluent également la maximisation de la force additionnelle fournie par la perche.

(d) réception

Dans la phase de réception de la longueur et dans la phase finale de réception du triple saut, l’objectif de l’athlète est de minimiser la perte de distance due au contact du premier pied. Dans les deux premières réceptions du triple saut, l’objectif est de faire la transition avec une impulsion efficace pour les phases de saut suivantes. L’objectif de l’athlète à la réception de la hauteur et de la perche est d’atterrir en sécurité et d’éviter la blessure.

III – Fondamentaux des lancers

Le but des épreuves de lancer est de maximiser la distance parcourue par l’engin. Toutefois, il existe de très importants points communs dans les différents lancers, la compréhension de ceux-ci aidera à travailler avec des athlètes des différentes disciplines.

1. Aspects biomécaniques

La distance qu’un objet lancé parcourt est déterminée par un certain nombre de paramètres. Pour l’athlète et l’entraîneur, les plus importants sont les trois paramètres de la finale :

- La hauteur de lâché de l’engin ;

- La vitesse de lâché de l’engin ;

- L’angle de lâché de l’engin ;

- Les qualités aérodynamiques de l’engin (dans le cas du disque et du javelot) ;

- Les facteurs environnementaux (le vent et la densité de l’air due à l’humidité et / ou à l’altitude).

La hauteur de lâcher est déterminée par la hauteur du corps de l’athlète, dans la mesure où elle est influencée par la position de l’athlète lors de la finale.

La vitesse et l’angle du lâcher sont tous les deux le résultat des actions de l’athlète, avant, pendant et après la finale.

Ni les qualités aérodynamiques de l’engin, ni les facteurs environnementaux ne peuvent être influencés par l’athlète, malgré cela, il est possible de faire quelques ajustements sur la technique de lancer qui maximiseront la distance potentielle de ce dernier.

2. Structure Motrice

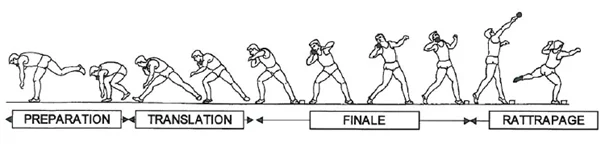

Les séquences motrices des épreuves de lancer peuvent être décomposées en quatre phases principales : (a) préparation, (b) construction dynamique (translation), (c) finale et (d) rattrapage.

Note:

Les descriptions qui suivent se basent sur les lanceurs droitiers. Dans

la phase de préparation l’athlète assure la prise de l’engin ainsi que

la position pour démarrer la phase de construction dynamique.

(a) La préparation

N’a pas d’influence directe sur la distance du lancer.

(b) Construction dynamique (translation)

Lors

de la phase de construction dynamique, le but est d’augmenter la

vitesse disponible de la finale en accélérant le corps de l’athlète et

l’engin simultanément de manière optimale. Cette accélération est sur

une trajectoire linéaire pour le lancer du javelot et du poids en

translation, sur une trajectoire circulaire pour le lancer du poids en

rotation, du 103 disque et du marteau. En fonction de la discipline, la

phase de construction dynamique peut se décomposer en deux phases

(lancer du javelot) ou plus (lancer du marteau).

(c) finale

(c) finale

Lors

de la phase finale, la vitesse est stockée, augmentée puis transférée

du corps de l’athlète à l’engin, puis celui-ci est lâché.

Le lien entre la phase de construction dynamique et la phase finale est la position de puissance. Avec quelques différences pour le lancer du marteau, les points communs d’une position de puissance efficace pour les épreuves de lancer sont :

Le lien entre la phase de construction dynamique et la phase finale est la position de puissance. Avec quelques différences pour le lancer du marteau, les points communs d’une position de puissance efficace pour les épreuves de lancer sont :

- Mise en tension musculaire de tout le corps.

- Position équilibrée entre les deux appuis plantaires.

- Poids du corps sur le pied droit, talon haut.

- Talon droit et orteils gauches alignés.

- Inclinaison du corps à l’opposé de la direction du lancer.

- En plus d’une position de puissance efficace, les éléments communs des bonnes phases finales sont :

- Une séquence bien coordonnée d’actions successives de toutes les articulations concernées : pied, genou, hanche, épaule, bras et main.

- Une extension en rotation de la jambe droite en utilisant les muscles forts de la jambe pour faire monter le corps.

- La fixation de la jambe gauche pour accélérer le côté droit du corps et amener un déplacement vertical.

- Une tension en flexion ou une position de torsion causant une grande mise en tension du tronc, des épaules et des bras qui doit être utilisée pour produire l’accélération.

- Une action de fixation du haut du corps par lequel le mouvement de rotation du tronc est stoppée, avec le côté gauche permettant au côté droit d’accélérer.

(d) La phase de rattrapage

Dans la phase de rattrapage, l’athlète freine toute vitesse résiduelle et évite la faute.

EL AMRANI IMAD - Enseignant d'éducation physique et sportive.

0 Commentaires